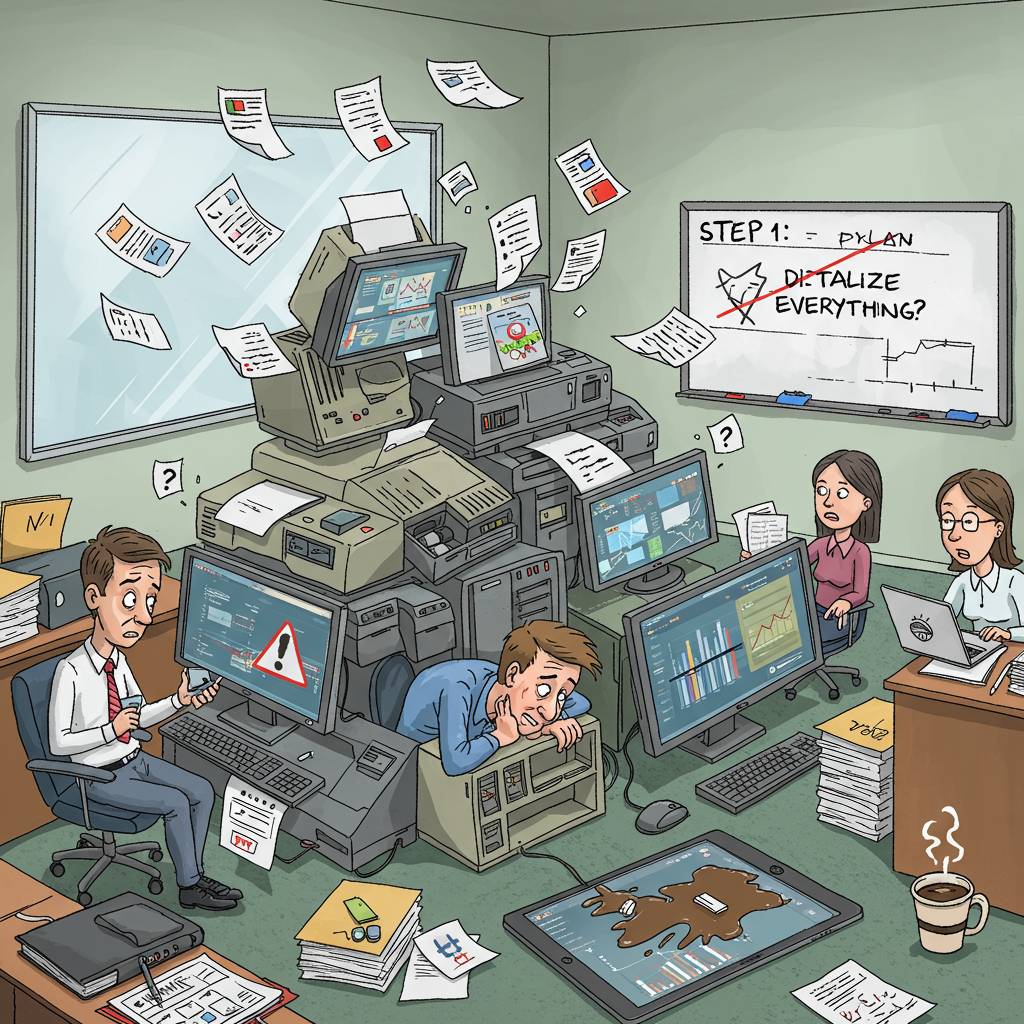

企業のデジタル化が急速に進む現代、「とりあえずデジタル化しよう」という考えが多くの組織で見られます。しかし、明確な目的や戦略なく進めるデジタル化は、思わぬ落とし穴につながることも少なくありません。本記事では、「とりあえずデジタル化」が招いた実際の失敗事例を詳しく分析し、その教訓から学ぶべきポイントをIT技術者の視点で解説します。

デジタル化は単なる技術導入ではなく、業務プロセスの見直しや組織文化の変革を伴う総合的な取り組みです。特に中小企業においては、限られた予算とリソースの中で効果的なIT投資を行うことが重要となります。専門家の警告する「とりあえず症候群」の実態と、それを回避するための具体的な方法論をご紹介します。

DXを成功させるためには何が必要なのか、失敗から学ぶ貴重な教訓と共に、IT導入の正しい進め方を探っていきましょう。企業のIT担当者はもちろん、経営層の方々にも必見の内容となっています。

1. 「とりあえずデジタル化」の罠:失敗から学ぶIT導入の正しい進め方

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が広まり、多くの企業が「とりあえずデジタル化」に走っています。しかし、明確な目的や戦略なしに導入されたITシステムは、期待した効果を得られないばかりか、業務の混乱や多大なコスト損失を招くことがあります。ある中堅製造業では、競合他社に遅れまいとクラウド型ERPシステムを急いで導入したところ、既存業務との不整合が発生。データ移行の不備により、受発注管理が混乱し、数千万円の損失が発生しました。

また、地方の小売チェーンでは、店舗管理システムを刷新したものの、現場スタッフへの教育が不十分だったため、レジ操作ミスが続出。顧客の待ち時間増加によりクレームが急増し、売上げが前年比15%も減少する事態に陥りました。

IT導入の成功には、「なぜデジタル化するのか」という目的の明確化が不可欠です。業務プロセスの可視化を行い、デジタル化によって解決したい課題を特定することが第一歩です。富士通の調査によれば、デジタル化プロジェクトの70%以上が期待した成果を上げられていないとされています。

成功事例に共通するのは、経営層の強いコミットメント、現場を含めた全社的な参画、そして段階的な導入アプローチです。株式会社野村総合研究所のコンサルタントは「デジタル化は目的ではなく手段。業務改善とセットで考えないと意味がない」と指摘しています。

失敗から学ぶべきは、テクノロジー導入よりも、組織の変革管理がはるかに重要だということ。システム選定の前に、業務フローの見直しや、デジタル化によって実現したい具体的な成果指標(KPI)を設定することが、成功への近道となります。

2. デジタル化の失敗事例から見る成功への道筋:専門家が警告する「とりあえず症候群」

デジタル化の波に乗り遅れまいと「とりあえず」導入を急いだ企業の失敗事例は枚挙にいとまがありません。ある中堅製造業では、競合他社に倣って生産管理システムを導入したものの、現場のワークフローとマッチせず、かえって生産効率が30%低下。結果的に数千万円の損失を被りました。同様に、大手小売チェーンのFamilyMartでは、初期のセルフレジ導入時に操作性を十分検討せず、顧客の待ち時間増加や従業員の対応負担増大を招いた経緯があります。

これらの失敗に共通するのは「目的の不明確さ」です。デジタル化の本質は単なるツール導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化の変革にあります。IT業界で20年以上のコンサルティング経験を持つ日本マイクロソフトの澤円氏は「デジタル変革とは技術導入ではなく、顧客価値創造のための手段」と警告しています。

成功事例を見ると、明確な目標設定と段階的アプローチが鍵となっています。イオングループは顧客データ分析基盤を構築する前に、まず「何を知りたいのか」という問いから始め、小規模テストを繰り返した結果、パーソナライズド・マーケティングで顧客満足度15%向上を達成しました。

専門家は「とりあえず症候群」から脱却するための3ステップを提案しています。①現状の課題と目指す成果を数値化する②小規模な実証実験で検証する③ユーザーフィードバックを取り入れた継続的改善サイクルを確立する—このプロセスを踏むことで、デジタル化は単なる流行追随から、真の競争力強化へと変わるのです。

失敗から学ぶ最大の教訓は「変革の主役は技術ではなく人である」という点。技術導入と同時に、組織文化や人材育成に投資した企業こそがデジタル変革の真の勝者となっています。

3. 【IT担当者必見】「とりあえずデジタル化」で起きた致命的ミスとその対策法

DXが叫ばれる現代、「とりあえずデジタル化しよう」という安易な姿勢が、思わぬ大惨事を招くケースが急増しています。ある中堅製造業では、業務効率化のために導入した生産管理システムが、既存の作業フローと整合せず、本稼働後わずか2週間で生産効率が30%も低下。結果的に旧システムとの並行運用を強いられ、投資額の倍以上のコストが発生しました。

致命的なミスの多くは「計画段階」で潜んでいます。大手小売チェーンでは、現場の声を聞かずに導入したPOSシステムが使いにくく、レジ待ち時間が2倍に増加。顧客離れを招いた事例もあります。また、某地方自治体では、セキュリティ対策が不十分なまま住民情報システムをクラウド化し、個人情報漏洩の危機に直面しました。

こうした失敗を防ぐ対策として最も重要なのは「目的の明確化」です。「何のためにデジタル化するのか」を組織全体で共有し、ROIを事前に計算することが必須です。さらに、現場担当者を計画段階から巻き込み、実際の業務フローに即したシステム設計を行うことが重要です。

また、段階的な導入も効果的です。トヨタ自動車では「小さく始めて大きく育てる」方針で工場のIoT化に成功しています。一部工程での試験運用を経て、問題点を修正しながら全体へ展開するアプローチです。

さらに、外部コンサルタントの選定も慎重に行うべきです。実績や業界知識はもちろん、自社の企業文化との相性も重要な要素となります。コンサルタント選びを誤った金融機関では、業界特有の規制対応が不十分なシステムが納品され、監督官庁からの指導を受ける事態となりました。

デジタル化は目的ではなく手段です。現状の業務プロセスを十分に理解し、明確な目標設定と段階的アプローチで取り組むことが、成功への近道といえるでしょう。

4. 失敗しないDX戦略:「とりあえずデジタル化」企業の末路と回避策

「とりあえずデジタル化しておこう」という安易な姿勢で始めたDX施策が壮絶な失敗に終わるケースが後を絶ちません。ある中堅製造業では、競合他社に追いつこうと急いでERPシステムを導入したものの、業務プロセスの見直しを怠ったため、データの不整合が発生。結果的に生産管理が混乱し、納期遅延が多発して大口顧客を失う事態となりました。

また、大手小売チェーンのケースでは、顧客データ活用のためにCRMシステムに巨額投資したにもかかわらず、現場スタッフへの教育不足により入力データの質が低下。マーケティング施策の効果測定が不可能となり、投資回収どころか顧客離れを招いてしまいました。

これら失敗企業に共通するのは「ツール導入」と「DX」を混同している点です。真のDXとは単なるデジタル化ではなく、ビジネスモデル自体の変革を意味します。IBM社のリサーチによれば、DX成功企業の84%が明確な戦略ビジョンを持ち、段階的な実装計画を策定しているという結果が出ています。

失敗を回避するための具体的ステップとしては、まず経営課題の明確化が不可欠です。「なぜDXが必要か」を全社で共有し、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。トヨタ自動車のケースでは、工場のIoT化を一気に進めるのではなく、特定ラインでの実証実験を繰り返し、効果検証しながら展開しています。

また、DXリテラシーの向上も見落とせません。アクセンチュアの調査では、デジタル人材育成に投資した企業は投資していない企業と比較して収益成長率が2.2倍高いことが判明しています。単にIT部門だけでなく、全社的なデジタルスキル底上げが成功の鍵となるでしょう。

何より肝心なのは「デジタルファースト」ではなく「ビジネスファースト」の思考です。技術ありきではなく、ビジネス課題の解決や顧客体験の向上を第一に考えるアプローチが、持続可能なDXを実現します。慌てて追随するのではなく、自社の強みを活かせる領域から戦略的にデジタル変革を進めることが、「とりあえずデジタル化」の罠を回避する最善の道といえるでしょう。

5. 中小企業のデジタル化失敗事例集:専門家が解説する正しいIT投資の判断基準

中小企業のデジタル化は経営課題として避けて通れないものですが、「とりあえず」の精神で取り組むと痛い目を見ることがあります。実際に起きた失敗事例から学び、適切なIT投資の判断基準を身につけましょう。

失敗事例1:ニーズ不明確なまま高額システム導入

愛知県の製造業A社(従業員30名)は、業務効率化のため販売管理システムを導入しました。しかし、現場のニーズ調査をせずに経営者の独断で進めたため、使いづらさから従業員が旧システムと並行利用する事態に。結果、3000万円の投資が無駄になり、業務は複雑化してしまいました。

【教訓】システム導入前に現場の声を集め、実際の業務フローを明確にすることが必須です。

失敗事例2:導入後のサポート体制を考慮せず

大阪の小売業B社(従業員15名)は、クラウド型POSシステムを導入しましたが、ベンダー選定時にサポート体制を確認しなかったため、トラブル発生時に対応が遅く、最大3日間システムが使えない状況に陥りました。売上機会の損失は計り知れません。

【教訓】導入コストだけでなく、運用サポートの品質も重要な選定基準です。

失敗事例3:社内教育不足によるシステム活用率低下

東京のサービス業C社(従業員50名)では、高機能なCRMシステムを導入したものの、社員教育の時間を十分に確保せず、結果的に機能の10%しか活用されていません。月額利用料を払い続けているのに、投資対効果は最悪の状態です。

【教訓】システム導入と同時に教育計画も立案し、定期的なフォローアップが必要です。

失敗事例4:経営戦略とIT戦略の不一致

福岡の卸売業D社(従業員25名)は、競合他社に倣ってECサイトを立ち上げましたが、自社の強みである対面販売で培った関係性を活かせないビジネスモデルとなり、投資回収できないまま撤退しました。

【教訓】デジタル化は自社の強みを補完・強化するために行うべきです。

専門家が教える正しいIT投資の判断基準

1. ROI(投資対効果)の明確化:導入によって具体的にどの業務がどれだけ効率化されるか、数値で見える化する

2. 段階的な導入計画:一度に全てを変えるのではなく、小さく始めて成功体験を積み重ねる

3. 現場との合意形成:実際に使う従業員の声を取り入れ、使いやすさを優先する

4. 継続的な見直し:導入後も定期的に効果測定を行い、必要に応じて改善・変更する

中小企業こそ限られた経営資源を有効活用するため、「とりあえず」ではなく戦略的なデジタル化が求められます。失敗事例から学び、自社に本当に必要なIT投資を見極めることが成功への近道です。